Что происходит в головах людей, которые, по-видимому, находятся в коматозном состоянии? Это был постоянный неврологический вопрос с самого зарождения неврологии как дисциплины. Недавние технологические достижения полностью изменили подход к оценке состояния пациентов, находящихся в коме, и теперь недавнее исследование продвинуло наше понимание еще на один шаг вперед, выяснив, как различные системы мозга способствуют сознательному реагированию.

Что происходит в головах людей, которые, по-видимому, находятся в коматозном состоянии? Это был постоянный неврологический вопрос с самого зарождения неврологии как дисциплины. Недавние технологические достижения полностью изменили подход к оценке состояния пациентов, находящихся в коме, и теперь недавнее исследование продвинуло наше понимание еще на один шаг вперед, выяснив, как различные системы мозга способствуют сознательному реагированию.

Я внимательно слежу за этой историей уже много лет, как практикующий невролог и научный коммуникатор. Например, при оценке пациентов, у которых снижена способность выполнять некоторые аспекты неврологического обследования, возникает важный вопрос, требующий решения с точки зрения интерпретации: способны ли они выполнять определенную задачу из–за дефицита внимания, непосредственно влияющего на выполнение этой задачи, являются ли они в целом когнитивно ослабленными или имеют пониженный уровень интеллекта? осознанное осознание, или другие фокальные дефекты мешают выполнению задачи? Например, если я попрошу пациента поднять правую руку, а он этого не сделает, это из-за слабости правой руки, из-за того, что он недостаточно бодр, чтобы выполнить команду, или из-за того, что он глухой? Возможно, у него заморожено плечо, или он просто устал от осмотра. Мы должны быть осторожны при интерпретации отказа ответить на запрос или выполнить требуемое действие.

Один из способов справиться с этой неопределенностью – провести тщательное обследование. Чем больше различных видов обследования вы проведете, тем лучше сможете сопоставить каждый фрагмент с общим контекстом. Но этот подход имеет свои пределы, особенно когда речь идет о пациентах с серьезными нарушениями сознания, что подводит нас к контексту этого последнего исследования. Для более подробной информации, существуют различные уровни нарушения сознания, но мы говорим здесь, в частности, о двух из них. Постоянное вегетативное состояние определяется как нарушение сознания, при котором человек не способен реагировать на окружающую среду или взаимодействовать с ней. Если у него есть какие-либо проблески чувствительности, мы должны перевести его в состояние минимального сознания. Таким образом, диагноз стойкого вегетативного состояния частично основан на подтверждении отсутствия обнаружения, а это означает, что он настолько надежен, насколько тщателен проведенный осмотр. Вот почему специалисты по коме часто проводят углубленное неврологическое обследование, внимательно и в течение длительного времени отслеживая любые признаки реакции. При этом увеличивается процент пациентов, у которых в противном случае был бы диагностирован стойкий вегетативный синдром.

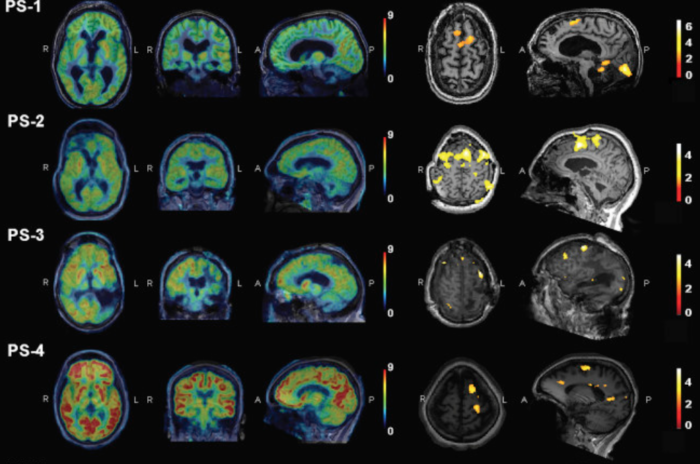

Однако за последние 20 лет или около того у нас появилось все больше новых инструментов для обследования таких пациентов, в первую очередь ЭЭГ-картирование мозга и функциональное МРТ-сканирование. Оба эти метода являются функциональными, они изучают не анатомию мозга, а его функции. Когда мы наблюдаем за пациентами, у которых клинически наблюдается стойкая вегетативная дисфункция, мы неизменно обнаруживаем, что у определенного процента из них, примерно у 20-40% (в зависимости от группы пациентов и используемой методики), есть признаки сознания. Внешне они могут не реагировать на окружающую среду, но их мозг реагирует. Дайте им словесное задание, и они отреагируют на него с помощью ФМРТ, причем часто определенным образом – разные задания дают разные ответы. По сути, технология повысила чувствительность, с помощью которой мы можем обнаруживать тонкие неврологические реакции на окружающую среду. Эта технология привела к появлению нового диагноза – когнитивно-моторной диссоциации (КМД), который означает, что существует несоответствие между тем, что происходит в мозге, и внешними двигательными проявлениями. Мозг активен, но пациент не двигается.

CMD – это не то же самое, что мы называем синдромом замкнутости. Пациенты, которые находятся в замкнутом состоянии, находятся в сознании, но по какой-то причине парализованы. Например, поражение ствола головного мозга на определенном уровне может по существу парализовать человека ниже глаз, но при этом позволить ему оставаться в сознании. Тяжелое заболевание двигательных нейронов или повреждение нервов могут привести к подобному результату. Однако пациенты с ЦМД не просто парализованы. У них действительно наблюдается нарушение сознания, но частичное. Фактически, один из результатов, который был последовательно продемонстрирован в ходе исследований CMD, заключается в том, что мы наблюдаем CMD почти исключительно у пациентов, находящихся в коматозном состоянии из-за травмы головного мозга или серьезного очагового процесса, такого как кровотечение. По сути, мы никогда не наблюдаем этого у пациентов, находящихся в коматозном состоянии из-за диффузного процесса, такого как недостаток кислорода во всем мозге. Это говорит о том, что они кажутся находящимися в коматозном состоянии, потому что части мозга, необходимые для внешней демонстрации их сознания, не функционируют, в то время как другие части мозга, которые способны реагировать на окружающую среду, работают. Но какие части?

Это и есть предмет настоящего исследования. Они наблюдали за коматозными пациентами с CMD и без CMD с помощью ЭЭГ и МРТ-сканирования, чтобы увидеть, какие сети в мозге функционируют. Они обнаружили, что у пациентов с CMD (что означает, что у них было частично сохранено сознание) с подкорковыми поражениями таламокортикальный путь функционировал лучше, в то время как у пациентов с двусторонним повреждением коры были относительно сохранены кортикокортикальные пути, чем у пациентов без CMD. Это имеет смысл, поскольку таламокортикальные пути отвечают за поддержание сознания и бодрствования мозга. Кроме того, для функционирования и взаимосвязи сознания требуется определенный минимальный объем коры головного мозга (около 45%). Таким образом, у пациентов с CMD эти два пути должны были функционировать, в то время как у истинно вегетативных пациентов они не функционировали. Так что же не работало у пациентов с CMD?

Они обнаружили, что у пациентов с CMD была нарушена “интеграция моторных команд на уровне мезоциркуля переднего мозга”. В основном это касалось базальных ганглиев. Эта часть мозга напрямую не связана с двигательными функциями, поэтому, опять же, они не обязательно были парализованы. Но эта часть мозга отвечает за планирование движений и намерение. Частично это объединяет сенсорную и сознательную информацию, а затем передает ее на моторные пути для выполнения произвольных движений. По сути, из-за повреждения этих путей они не могут преобразовать желание двигаться в двигательное действие. Это довольно удовлетворительный результат, с точки зрения соответствия нашим современным представлениям о функциях мозга.

Если подтвердить его дополнительными данными, то, по-видимому, CMD в значительной степени является результатом локального повреждения путей интеграции моторных команд. Но в этот момент обычно возникает вопрос – имеет ли что-либо из этого значение для пациента? Короткий ответ – да, потому что пациенты, которые находятся в действительно стойком вегетативном состоянии, имеют практически нулевую вероятность значимого неврологического восстановления. Это полезная информация для семей, которым приходится принимать сложные решения о целях оказания медицинской помощи. В то время как пациенты с минимальным уровнем сознания, включая CMD, имеют ненулевую вероятность значимого выздоровления. Крайне маловероятно, что к ним вернется что-либо близкое к нормальной неврологической функции, но они могут восстановить ее в достаточной степени, чтобы взаимодействовать с близкими и участвовать в уходе за ними и повседневной деятельности.

Кроме того, возможность объективно диагностировать CMD на основе характеристик функций мозга чрезвычайно полезна для дальнейших исследований. Всегда полезно иметь возможность объективно определить категорию. Некоторые из этих исследований были связаны с поиском способов, с помощью фармакологических препаратов и имплантатов, управляемых мозговыми машинами, обойти или усилить нарушенные проводящие пути. Другими словами, если достаточная часть мозга работает для формирования сознания, и пациент не парализован, теоретически возможно восстановить значительную функцию, если мы сможем обойти одну критическую часть мозга, которая не работает. Мы уже наблюдаем начало исследований по имплантации компьютерных чипов пациентам с определенными типами комы для улучшения их сознания. Это вполне правдоподобная технология.

Общая картина такова: если кто–то находится в коме из-за повреждения значительной части коры головного мозга (мыслящей части мозга), то на данный момент мы действительно ничего не можем сделать. Они ушли. Но если они находятся в коматозном состоянии из-за повреждения подкорковых структур, в то время как корковые структуры в достаточной степени сохранены, мы можем привести их в чувство, минуя подкорковые повреждения. Более глубокое понимание локализации CMD поможет исследованиям в этой технологии. Нам еще многое предстоит сделать, но это обнадеживающий прогресс.