Недавнее исследование показало, что 14,8% американцев не верят в глобальное изменение климата. Это число примерно соответствует результатам недавних опросов, таких как исследование Йельского университета, проведенное в 2024 году, в котором этот показатель составил 16%. Для сравнения, в 2009 году этот показатель составлял 33% (хотя это был пик – результат 2008 года составлял 21%). Цифры также обнадеживают, когда мы спрашиваем о возможных решениях: 67% американцев считают, что мы должны уделять приоритетное внимание развитию зеленой энергетики и предпринять шаги, чтобы стать углеродно-нейтральными к 2050 году. Хорошей новостью является то, что теперь у нас есть значительное большинство американцев, которые согласны с консенсусом в отношении изменения климата и в целом поддерживают меры по сокращению нашего углеродного следа.

показало, что 14,8% американцев не верят в глобальное изменение климата. Это число примерно соответствует результатам недавних опросов, таких как исследование Йельского университета, проведенное в 2024 году, в котором этот показатель составил 16%. Для сравнения, в 2009 году этот показатель составлял 33% (хотя это был пик – результат 2008 года составлял 21%). Цифры также обнадеживают, когда мы спрашиваем о возможных решениях: 67% американцев считают, что мы должны уделять приоритетное внимание развитию зеленой энергетики и предпринять шаги, чтобы стать углеродно-нейтральными к 2050 году. Хорошей новостью является то, что теперь у нас есть значительное большинство американцев, которые согласны с консенсусом в отношении изменения климата и в целом поддерживают меры по сокращению нашего углеродного следа.

Но в этом исследовании, о котором я упомянул в начале, есть еще один аспект – методы, использованные для получения цифр. Это не был опрос. Для анализа постов в X (Twitter) и их сетях использовался искусственный интеллект. Тот факт, что результаты довольно хорошо согласуются с более проверенными методами, такими как опросы, в некоторой степени подтверждает их эффективность. Конечно, опросы также могут варьироваться в зависимости от того, как именно задаются вопросы и на какие группы населения ориентированы. Но многочисленные, хорошо спланированные опросы, проводимые опытными учреждениями, такими как Pew, могут составить точную картину общественного мнения.

Преимущество анализа социальных сетей в том, что с его помощью можно с легкостью получать огромные объемы данных. Авторы сообщают:

Мы использовали модель распознавания текста с глубоким обучением для классификации 7,4 миллионов геокодированных твитов, содержащих ключевые слова, связанные с изменением климата. Эти твиты, опубликованные 1,3 миллионами уникальных пользователей в США, были собраны в период с сентября 2017 по май 2019 года.

Это большой объем данных. Однако, как это почти всегда бывает, за использование методов, позволяющих собирать такие огромные объемы данных, приходится платить – эти данные не поддаются строгому контролю. Это наблюдение. Это группа людей, которые самостоятельно выбирают публикации на X. Таким образом, результаты могут быть не совсем репрезентативными для населения в целом. Поскольку результаты в целом согласуются с более традиционными методами опроса, это позволяет предположить, что любые подобные селективные эффекты сбалансированы. Кроме того, данные были скорректированы с учетом определенных демографических групп, поэтому, если молодые люди были перепредставлены в выборке, они сделали поправку на это.

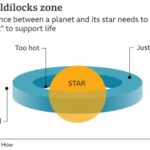

Результаты также показали некоторую детализацию. Поскольку записи были геокодированы, анализ может учитывать региональные различия. Они обнаружили, что в целом уровень признания научных данных о глобальном потеплении был самым высоким на побережьях и более низким на среднем западе и юге. Также были значительные различия на уровне округов. Они обнаружили:

Политическая принадлежность имеет самую сильную корреляцию, за ней следуют уровень образования, уровень вакцинации против COVID-19, углеродоемкость региональной экономики и доход.

Отрицание изменения климата, опять же в соответствии с предыдущими данными, сильно коррелировало с позицией республиканца. Это был доминирующий фактор. Вполне вероятно, что другие факторы, такие как уровень вакцинации против COVID-19, также зависят от политической принадлежности. Но это говорит о том, что когда кто-то отвергает научный консенсус и мнение экспертов по изменению климата, это повышает вероятность того, что он поступит так же и по другим вопросам.

Поскольку они провели сетевой анализ, они также смогли проанализировать, кто с кем общается и кто оказывает наибольшее влияние. Было обнаружено, что, опять же, неудивительно, что существуют сети пользователей, которые принимают изменение климата, и сети, которые его отвергают, при этом связь между сетями очень слабая. Это показывает, что эффект эхо-камеры в социальных сетях реален, по крайней мере, в этом вопросе. Это тревожный вывод, возможно, самый тревожный в этом исследовании (даже если мы уже знали об этом).

Это отражает в данных то, что многие из нас чувствуют: социальные сети и Интернет превратили наше общество из общества, в котором существует базовый уровень общей культуры и фактов, в общество, в котором различные фракции разделены в разных реальностях. Всегда существовали разные субкультуры, с совершенно разными идеологиями и жизненным опытом. Но новости были новостями, возможно, с разной направленностью и акцентом. Теперь люди могут существовать в совершенно разных и относительно изолированных информационных экосистемах. У нас не просто разные приоритеты и взгляды – мы живем в разных реалиях.

Исследование также выявило отдельных влиятельных лиц, которые были ответственны за многие публикации, отрицающие изменение климата. На первом месте среди них был Трамп, за которым следовали консервативные СМИ. Трамп, конечно, фигура противоречивая, он олицетворяет феномен социальных сетей “эхо в камере”. Для многих он олицетворяет либо спасение, либо разрушение американской демократии.

С другой стороны, кажется, что все еще есть возможность двигаться посередине. Середина, возможно, и сократилась, но все еще имеет некоторое влияние в американской политике, и, похоже, есть много людей, которых можно убедить фактами и доводами разума. Мы сдвинули с мертвой точки многие научные проблемы, и отношение к таким темам, как изменение климата, ГМО и ядерная энергетика, улучшилось. Следующая задача – исправить нашу неработоспособную политическую систему, чтобы мы могли превратить твердое общественное мнение в реальные действия.