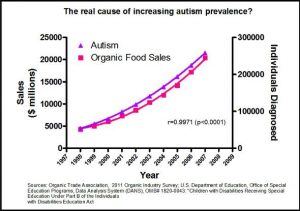

Одним из столпов движения против вакцинации за последние два десятилетия является то, что мы находимся в эпицентре “эпидемии аутизма”, поскольку за это время заболеваемость аутизмом резко возросла. Этот рост требует объяснения, которое, по их мнению, должно быть как-то связано с вакцинами.

Одним из столпов движения против вакцинации за последние два десятилетия является то, что мы находимся в эпицентре “эпидемии аутизма”, поскольку за это время заболеваемость аутизмом резко возросла. Этот рост требует объяснения, которое, по их мнению, должно быть как-то связано с вакцинами.

Как и все убеждения и движения, не связанные с реальной наукой, это упрощенный и неверный подход к сложной науке, в данном случае к эпидемиологии.

В медицине нас очень интересует, как уровень заболеваемости меняется с течением времени, а также в различных регионах и демографических группах. Такая информация дает важные ключи к пониманию этиологии (причин) заболеваний и влияния различных факторов риска и методов лечения. Существует множество факторов, которые могут изменить частоту (новые диагнозы с течением времени) и распространенность (количество людей с диагнозом в любой момент времени) заболевания, включая способ постановки и регистрации таких диагнозов.

При отслеживании заболеваемости с течением времени всегда возникает важный вопрос: нет ли каких–либо искажений в том, как мы собираем данные. Отражают ли изменения в цифрах реальные биологические изменения в популяции или это просто изменение в поведении врачей?

Те, кто предупреждает об “эпидемии аутизма”, не задаются подобными вопросами. Они принимают цифры за чистую монету, потому что они служат риторической цели.

Тем временем ученые задают правильные вопросы. Они обнаружили, что за последние несколько десятилетий методы диагностики аутизма действительно изменились. Они выявили несколько конкретных изменений, которые могли бы привести к увеличению частоты диагностирования аутизма без каких-либо биологических изменений в истинной распространенности этого заболевания.

Во-первых, резко возросла осведомленность родителей, учителей и врачей об аутизме. Повышение осведомленности приводит к увеличению числа диагнозов. Поскольку аутизм все чаще охватывается государственными службами, появляется стимул для установления диагноза.

Кроме того, были расширены критерии диагностики. Это наиболее распространенный фактор, влияющий на показатели заболеваемости. Всякий раз, когда мы вносим изменения в критерии, необходимые для постановки диагноза, это может существенно повлиять на заболеваемость.

Существует также так называемая замена диагностики. В прошлом детям с таким же набором симптомов ставили диагноз “речевое расстройство” или “неспецифическое нарушение развития”, а теперь им ставят диагноз “аутизм”.

Итак, эпидемиологи провели ряд исследований, используя различные методы, чтобы оценить истинную распространенность аутизма. Один из способов добиться этого – сравнить популяции пациентов с течением времени, используя одни и те же диагностические критерии. Вы даже можете заглянуть в прошлое, если у вас есть соответствующие записи. Одно из таких исследований, опубликованное в 2015 году, показало:

В 2010 году, по оценкам, было зарегистрировано 52 миллиона случаев РАС, что соответствует распространенности 7,6 на 1000 человек, или одному из 132 человек. После учета методологических различий не было получено четких свидетельств изменения распространенности аутизма или других РАС в период с 1990 по 2010 год. Во всем мире наблюдались незначительные региональные различия в распространенности РАС.

Обзор исследований, посвященных диагностическому поведению, проведенный в 2006 году, показал, что:

За последние годы зарегистрированная распространенность аутизма значительно возросла. Это отражает более широкое признание, а также изменения в диагностической практике, связанные с повышением квалификации диагностов; расширение диагностических критериев, включающих в себя широкий спектр расстройств; большую готовность родителей и работников образования принять этот ярлык (отчасти из-за права на получение услуг); и более совершенные системы регистрации, среди прочих факторов.

Исследование, проведенное в 2013 году, показало, что при диагностике аутизма существуют пространственные кластеры, а это означает, что если семья живет рядом с другой семьей, у члена которой диагностирован аутизм, то они, скорее всего, также обратились за диагностикой. Закономерность была связана не только с физической близостью, но и с социальными сетями.

Исследование, проведенное в 2009 году, показало, что на 25% увеличение числа диагнозов аутизма связано со значительной заменой диагностики.

Аналогичные данные получены и в других странах. Датское исследование, проведенное в 2015 году, показало, что 60% случаев увеличения числа диагнозов аутизма можно объяснить изменениями в диагностических схемах.

Теперь новое исследование, проведенное в Австралии, добавляет доказательств, используя несколько иной подход к этому вопросу. Они проанализировали данные о 1252 детях за период с 2000 по 2009 год, когда использовались последовательные методы диагностики, и обнаружили, что со временем тяжесть диагнозов снизилась. Это означает, что врачи диагностировали менее тяжелые случаи аутизма. Это, конечно, привело бы к значительному увеличению числа новых диагнозов.

Вывод

В совокупности литературные данные ясно демонстрируют, что большая часть увеличения числа диагнозов аутизма может быть объяснена ослаблением диагностических критериев, усилением эпиднадзора и заменой диагностики. Вполне возможно, что на эти факторы приходится 100% этого увеличения, о чем свидетельствуют те исследования, которые выявляют стабильную заболеваемость с течением времени при использовании последовательных методов диагностики.

Эти данные не позволяют полностью исключить, что также наблюдается небольшой реальный рост заболеваемости аутизмом, но для объяснения этих данных нет необходимости в реальном росте.

Что совершенно очевидно, так это то, что эпидемии аутизма не существует, и поэтому любые попытки объяснить несуществующую эпидемию обречены на провал.