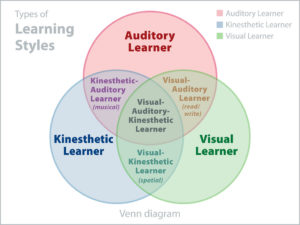

Вы учитесь визуально или на слух? Возможно, вы лучше усваиваете материал, когда изучаете его на практике. А может быть, это не имеет значения, и вся концепция о том, что у разных людей разные стили обучения, неверна.

Вы учитесь визуально или на слух? Возможно, вы лучше усваиваете материал, когда изучаете его на практике. А может быть, это не имеет значения, и вся концепция о том, что у разных людей разные стили обучения, неверна.

Новое исследование пополнило список тех, которые не нашли достаточных доказательств в поддержку концепции стилей обучения, но мы вскоре вернемся к этому вопросу.

Основная идея заключается в том, что у разных людей разные сильные и слабые стороны, которые напрямую связаны с тем, насколько хорошо они усваивают новую информацию. Кроме того, эти сильные и слабые стороны могут быть объединены в конкретные стили, которые затем могут быть измерены каким-либо достоверным способом. Наконец, если вы преподаете материал учащимся в предпочитаемом ими стиле, их результаты будут выше, чем если бы они преподавали тот же материал в манере, не соответствующей их предпочтительному стилю.

На эту базовую концепцию накладываются различные гипотетические схемы стилей обучения – различные способы разделения стратегий обучения. Существуют визуальные и вербальные методы обучения, или, возможно, абстрактные и личностные, более или менее интерактивные, позволяющие решать проблемы и т.д. Один исследователь подсчитал, что существует больше вариантов различных стилей обучения, чем людей на Земле. Итак, мы действительно должны спросить, верна ли базовая концепция стилей обучения, и если да, то какая схема стилей обучения более полезна?

Ответ, по-видимому, отрицательный.

Несмотря на отсутствие убедительных доказательств, концепция стилей обучения остается популярной. Опрос, проведенный в 2017 году, показал, что 53% преподавателей высших учебных заведений поддерживают концепцию стилей обучения, но эта поддержка ослабевает по мере поступления все большего количества негативных свидетельств.

Одной из причин продолжающейся поддержки является привлекательность концепции. Существует общее интеллектуальное пристрастие к простоте – учитывая все обстоятельства, мы бы предпочли, чтобы мир был простым и управляемым. Поэтому люди очень изобретательны, когда дело доходит до разработки схем, которые делят мир на небольшие и легко поддающиеся классификации фрагменты.

В какой–то степени это нормально, если мы понимаем, что такие категории являются схематичными – намеренным упрощением, направленным на то, чтобы подчеркнуть важные особенности. Однако принять упрощенную схему за реальную проблематично. Гораздо хуже, если схема отражает не важные элементы, а воображаемые, эфемерные или незначительные.

Сохраняющаяся вера, вероятно, также связана с тем фактом, что доказательства отсутствия чего-либо никогда не бывают столь убедительными, как доказательства существования чего-либо. Отчасти это логично – отсутствие доказательств настолько же убедительно, насколько тщательны, деликатны и уместны усилия, предпринятые для поиска доказательств. Такие рассуждения требуют объективного суждения, а мы по своей природе не очень хороши в таких вещах.

Однако люди преуспевают в особых способах защиты – придумывании творческих оправданий отсутствию доказательств. Таким образом, сторонники стилей обучения утверждают, что до сих пор данные были отрицательными, потому что исследования были недостаточно эффективными. Они не учитывали обучение вне класса. Они не использовали надлежащую схему стилей. Они не использовали достаточно хороших методов обучения, или предмет был представлен с пристрастием к одному методу и т.д.

При рассмотрении особых ходатайств следует понимать, что отдельные пункты не обязательно неверны или необоснованны. Скорее, тот факт, что мы можем придумать причину, по которой отсутствуют доказательства, не очень убедителен из-за нашей ловкости в изобретении таких причин. Мы всегда можем найти оправдание, поэтому само по себе наличие оправдания мало о чем говорит.

Вот тут-то и приходит на помощь суждение. Вы должны видеть общую картину, направление исследования и взаимосвязь между тщательностью и результатом. В данном случае гипотеза о том, что у разных студентов разные стили обучения, не была полезной или прогностической. Было высказано много обоснованных критических замечаний, но доказательства по-прежнему в основном отрицательные.

В какой-то момент мы переступаем порог, за которым разумно заключить, что идея – это интеллектуальный тупик. Похоже, что с концепцией стилей обучения мы уже преодолели этот порог – даже до более позднего исследования, которое только подтверждает этот вывод.

В новом исследовании ученые изучили 426 студентов-анатомов в 2015 и 2016 годах. Они разделили их на группы, основываясь на стандартном тесте стилей обучения (VARK test). Затем они проинструктировали их о том, как заниматься в соответствии с их стилем обучения, и это применимо как в классе, так и за его пределами, чтобы устранить жалобы на то, что обучение за пределами класса затушевывает какой-либо эффект внутри класса.

Исследователи обнаружили, что большинство учащихся не придерживались того стиля обучения, который они тестировали в соответствии с VARK. Кроме того, то, соблюдали они его или нет, не повлияло на их итоговую оценку по курсу. Некоторые стратегии обучения были более успешными, чем другие, например, использование виртуального микроскопа. Но эти успешные стратегии коррелировали с лучшим результатом независимо от оценки VARK – так что, опять же, не имело значения, каков был предполагаемый стиль обучения студентов.

Как всегда, я должен отметить, что это всего лишь одно исследование, но оно подтверждает общее мнение в литературе о том, что изучение стилей не представляется полезной концепцией.

На данный момент, я думаю, мы можем сделать вывод, основываясь на фактических данных (и это согласуется с тем, что, по-видимому, является общим мнением при чтении различных обзоров), что для большинства студентов попытки определить свой предполагаемый стиль обучения и затем приспособиться к нему бесполезны. Я говорю “большинство” студентов, потому что данные, как правило, касаются студентов, у которых нет особых потребностей. Если, например, у одного студента очень низкие способности к чтению, то его обучение чтению будет затруднено. Таким образом, ни одно из моих замечаний в этой статье на самом деле не относится к учащимся, которым требуется индивидуальная программа обучения, а скорее к так называемым “интегрированным” учащимся.

Учитывая это, от всей концепции стилей обучения, вероятно, следует отказаться.

Скорее, кажется, что стратегии обучения работают независимо от студента. Кажется, гораздо полезнее адаптировать стратегии обучения к материалу, если уж на то пошло. Например, анатомия – это очень наглядный предмет, и поэтому визуальные или практические стратегии, вероятно, будут работать лучше, чем чисто вербальные стратегии. Напротив, вербальные стратегии могут лучше работать на уроках философии.

Данные также свидетельствуют о том, что использование различных медиа работает лучше, чем использование одного типа МЕДИА. Обучение также улучшается за счет активного решения проблем и взаимодействия с материалом. Обучение, пожалуй, в наибольшей степени улучшается за счет преподавания. И оптимальное сочетание этих стратегий, вероятно, зависит не только от предмета, но и от уровня подготовки. Начинающие курсы для молодых студентов, возможно, должны быть более пассивными, а затем постепенно становиться более интерактивными по мере их продвижения.

Поэтому сосредоточение внимания на материале, относительном продвижении и стратегиях, которые по своей сути являются более эффективными, представляется гораздо более прагматичным и полезным подходом, чем погоня за кажущимся мифом об индивидуальных стилях обучения. Даже если вы хотите использовать специальные аргументы в поддержку базовой концепции стилей обучения, вы должны признать, что фактические данные не подтверждают ее эффективность в реальном мире. Любой возможный остаточный эффект, скорее всего, слишком мал, чтобы о нем беспокоиться.